Une reconnaissance accélérée par la crise sanitaire

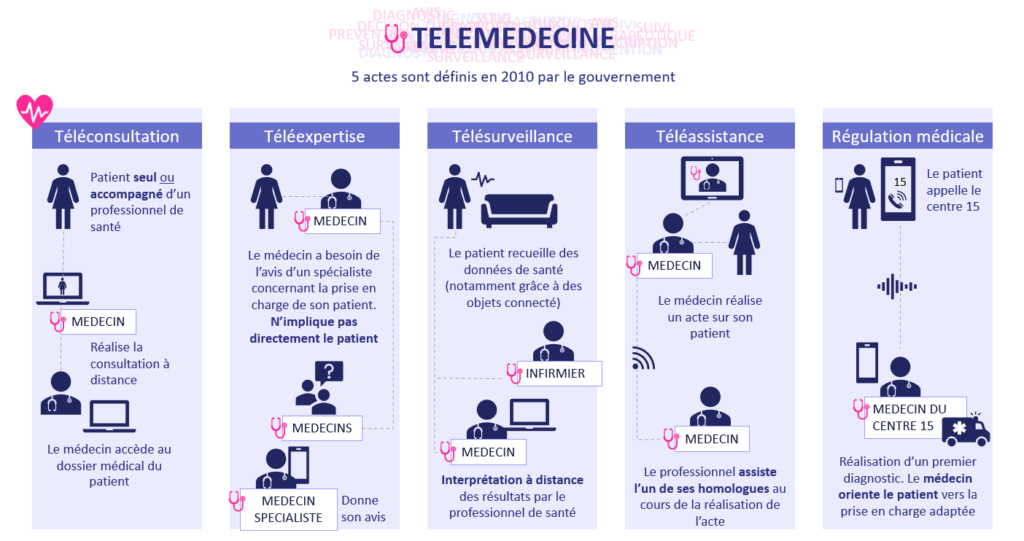

Il a fallu attendre 2004 pour que le législateur français fasse référence[i] à la télémédecine. Puis attendre 2009 pour qu’un cadre légal lui soit conféré[ii]. Le gouvernement définit aujourd’hui cinq actes de télémédecine :

- la téléconsultation,

- la téléexpertise,

- la télésurveillance médicale,

- la téléassistance médicale, et

- la régulation médicale[iii].

Des expérimentations et développements successifs ont permis de reconnaître la téléconsultation dans le droit commun en 2018. La téléexpertise en 2019. La Sécurité Sociale rembourse maintenant ces actes.

Le contexte sanitaire actuel a constitué un véritable accélérateur pour le développement de la télémédecine en France. En effet, elle est aujourd’hui entrée dans le quotidien des français, patients comme professionnels de santé. Depuis le début de l’épidémie, les trois quarts des médecins généralistes ont mis en place la téléconsultation. Si bien Au plus fort de la crise (en mars 2020), les médecins réalisaient près d’un million de téléconsultations par semaine[iv].

Le développement de la télémédecine : une première réponse aux problématiques sociétales ?

Les outils numériques à destination des professionnels de santé se sont multipliés ces dernières années. Ils permettent notamment la prise de rendez-vous (Doctolib, Keldoc, Allodocteur), l’échange d’informations (Komedhealth, Pandalab), ou la réalisation d’actes de télémédecine (Qare, Leah). Les éditeurs proposent souvent des interfaces avec les logiciels institutionnels pour faciliter l’échange d’informations et leur mise à disposition en temps réel.

Dans le sillage des objectifs de la stratégie gouvernementale Ma Santé 2022[v], ces solutions pourraient permettre de rapprocher les territoires et de répondre aux enjeux de désertification, de vieillissement de la population et de hausse des maladies chroniques. Il peuvent aussi améliorer les délais de prise en charge, parfois très longs pour certaines spécialités.

La protection des données des patients, enjeu actuel et futur

L’ancrage de la télémédecine dans l’écosystème de la santé ne semble que pouvoir s’accentuer au vu conditions sanitaires et des projets gouvernementaux. En 2021, la création d’un Espace Numérique de Santé permettra au patient de tout retrouver au même endroit. Il pourra retrouver ses ordonnances, enregistrer des données issues d’objets connectés, ou encore suivre ses remboursements de soins. Une carte vitale digitale est également en cours d’expérimentation sur deux territoires français, avant sa généralisation ultérieure.

Face à ce foisonnement d’outils digitaux, un certain nombre de questions se pose. Il faut permettre le respect des règles de déontologie, ou garantir la protection et la confidentialité des données des patients. Les acteurs de la e-santé devront se montrer vigilants quant aux problématiques de sécurité liées au développement de services de télémédecine.

[i] Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie : Article 32 (Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 78) « La télémédecine permet, entre autres, d’effectuer des actes médicaux dans le strict respect des règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication appropriés à la réalisation de l’acte médical. »

[ii] Article L6316-1 du Code la Santé Publique – La télémédecine est définie comme « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication »

[iii] Décret n° 2010-1229, Art.1 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine : https://www.legifrance.gouv.fr/

[iv] Début mars, seules 10 000 téléconsultations étaient réalisées chaque semaine : https://www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/toutes-nos-actualites/le-recours-massif-a-la-teleconsultation-se-poursuit-apres-le-confinement

[v] https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/